musik = code

- Ronald

- 7. Mai 2023

- 3 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 28. Mai 2025

In den kommenden Beiträgen möchte ich mich dem Phänomen Musik auf eine etwas andere Art nähern. Gerade in diesen Tagen, in denen KI, AI und ähnliche Dinge, selbst vor der Musik nicht halt machen, finde ich es sehr wichtig, über das zu schreiben, was uns Menschen innerhalb der Musik verbindet und auch ausmacht. Ich hoffe, euer Interesse wecken zu können.

Man kann Musik wie eine formbare Masse begreifen, die es uns ermöglicht, unseren Zustand als Menschen und Gesellschaft abzubilden. Nun diese Masse hat einen Nachteil: sie löst sich unmittelbar nach ihrer Entstehung wieder auf. Musik alleine ist also als Trägermaterial über die Zeit nur bedingt geeignet. Abgesehen von der mündlichen Überlieferung, gibt es noch eine andere, besonders Effiziente Art der Übermittlung. Wir haben gelernt Musik zu codieren.

Die Entwicklungsgeschichte dieser Methode ist nun natürlich an die Entwicklungsgeschichte der Musik selbst und an die der Gesellschaften überhaupt gebunden und sie erlaubt einen tiefen und überaus spannenden Einblick in unsere Vergangenheit sowie einen Ausblick in unsere Zukunft.

Unser musikalischer CODE

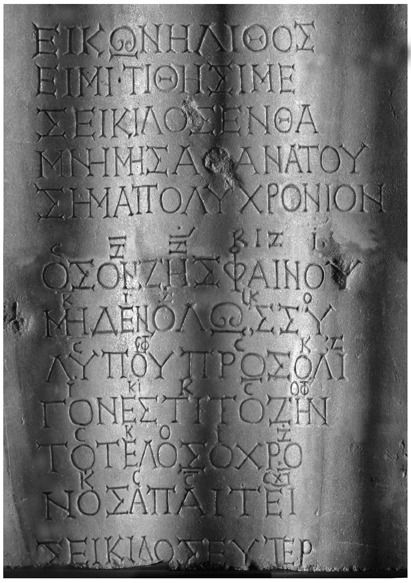

Das Wort CODE würden wir sofort in der digitalen Welt verorten. In unserem Fall gehen wir etwas weiter zurück, nämlich nahezu 2.000 Jahre. Wir schreiben ungefähr das Jahr 150-200 nach Christus. Ein Mann namens Seikilos lässt im antiken Griechenland einen Text in einen Steinzylinder schlagen. Vielleicht hat er es auch selbst gemacht. Der Text ist ein Gedicht, für diese Epoche im Stil nicht unüblich. Die Übersetzung klingt ungefähr so:

Ich bin ein Bild

in Stein; Seikilos stellte

mich hier auf,

in ewiger Erinnerung,

als zeitloses Symbol.

Solange du lebst, tritt auch in Erscheinung.

Traure über nichts

zu viel. Eine kurze Frist

bleibt zum Leben.

Das Ende bringt die

Zeit von selbst.

Lennart Larsen, Nationalmuseets fotograf - Nationalmuseet 14897

Die Forschung ging lange davon aus, dass es sich womöglich um einen Grabstein handeln könnte. Das Fehlen eines Teiles der Stele, erlaubt einen gewissen Spielraum für verschiedene Interpretationen seines endgültigen Verwendungszwecks. Etymologisch ist dieser Text sehr gut herleitbar und so scheint es, als war dieses Objekt als Zeugnis einer "zeitlosen" Musik gedacht. Das Material Stein galt als bester Überbringer für zukünftige Generationen, also als Kurier einer Botschaft, die nicht nur Wort sondern auch Musik umfasst.

Der Text besteht aus zwei Teilen: einer Einleitung, in der sich quasi der Überbringer, also der Stein selbst, vorstellt, gefolgt von einem Grundsatz, der bist heute Gültigkeit besitzt. Kurz gesagt, seine Zeit hier auf Erden zu nutzen oder vielmehr zu genießen. Diese Form der Lebenseinstellung geht wohl auf Horaz zurück, der dies ca. 160 Jahre zuvor wohl als einer der Ersten in seiner Ode an Leukonë formuliert hat. „Carpe diem“ zum Beispiel hat bis heute Gültigkeit und wird gerne zitiert.

Über dem Text finden sich Symbole, die die Länge, sowie die Höhe der zu singenden Töne festlegen. Griechische Buchstaben in umgedrehter Form, damals absolut üblich. Also eine Notenschrift! Unserer in keiner Weise ähnlich, dennoch können durch diese Methode die wesentlichen Elemente der Musik mit dem Text verknüpft und somit lesbar gemacht werden.

Wir reisen nun fast 2.000 Jahre in die Zukunft. Im Jahr 1883 findet ein Mann diese Stele und der Bogen aus der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft ist geschlagen. Der Stein hat seine Aufgabe mit Bravour erfüllt. Er hat die Botschaft überbracht und der CODE ist noch entschlüsselbar. Wir können diese Melodie also spielen, singen und hören. Wir können uns mit unserer Geschichte in staunender Weise verbinden.

Die Möglichkeit dieses Lied heute zu hören, gibt uns nicht nur einen Einblick in die Schaffenswelt früherer Epochen, nein, sie zeigt uns wie verknüpft wir mit unserer Geschichte sind. Die Musik und Notation der Griechen wird bis ins Mittelalter nachwirken und erst allmählich durch eine andere Art (Neumennotation usw) ersetzt. Diese wiederum wird stetig bis zur derzeit gebräuchlichen Notenschrift weiterentwickelt. So wird unsere Musik in einem sich stets wandelnden CODE dargestellt, der einer immer komplexer werdenden Musik gerecht werden musste. Er wurde also selbst immer komplexer und in seiner Aussagekraft stets genauer und unmissverständlicher. Was hier die Zukunft bringt, wird ausserordentlich spannend.

Somit besteht zwischen Notenschrift, Musik und Entwicklung einer Gesellschaft eine durchdringende und unauflösbare Verbindung.

Das Seikilos Lied ist der bis heute älteste und vollständig erhaltene musikalische Beweis für die Fähigkeit des Menschen einen CODE durch die Zeit zu schicken – in diesem Fall mit dem Hinweis verbunden, den Tag, also eben die Zeit, zu nutzen und sich nicht allzu viele Sorgen zu machen. Diese so "zeitlose" Leistung ist von einer KI absolut nicht zu erwarten.

Ich wünsche euch viel Freude beim Lesen und freue mich auf den ein oder anderen Kommentar.

Liebe Grüße

Ronald

Vorschau: Im nächsten Beitrag geht es um die 2000 jährige Entwicklungsgeschichte der Musik. Der Spiegel eines Welt- und Menschenbildes.

PS: Auf einem bekannten Kanal für Videos von Katzen oder Anleitungen aller Art finden sich auch sehr schöne Interpretationen des Seikilos Lieds.

Super geschrieben, Ronald! 👍🏻 es is allerdings wirklich teilweise sehr kompliziert - wie eine neue Sprache zu lernen - deswegen drücken sich gerade viele HobbymusikerInnen davor - So auch ich 🙃 Dabei kann man mit einem tiefen Verständins der Notenlenlehre wirklich so viel erreichen. Guter Ansporn für mich, mich wieder mehr damit auseinanderzusetzen.

Danke für dieses spannende Stück Musik-Geschichte!